材料科学:硫细菌驱动的纳米材料革命

在材料科学领域,一场由微生物引发的革新正悄然兴起。硫细菌凭借其独特的生物矿化能力与代谢特性,成为纳米材料制备的 “绿色工匠”。从硫化物纳米颗粒的精准合成,到生物模板介导的材料构建,硫细菌正在重塑纳米材料的生产范式,为光电、催化、传感等领域带来全新突破。

一、生物矿化:纳米材料的自然合成路径

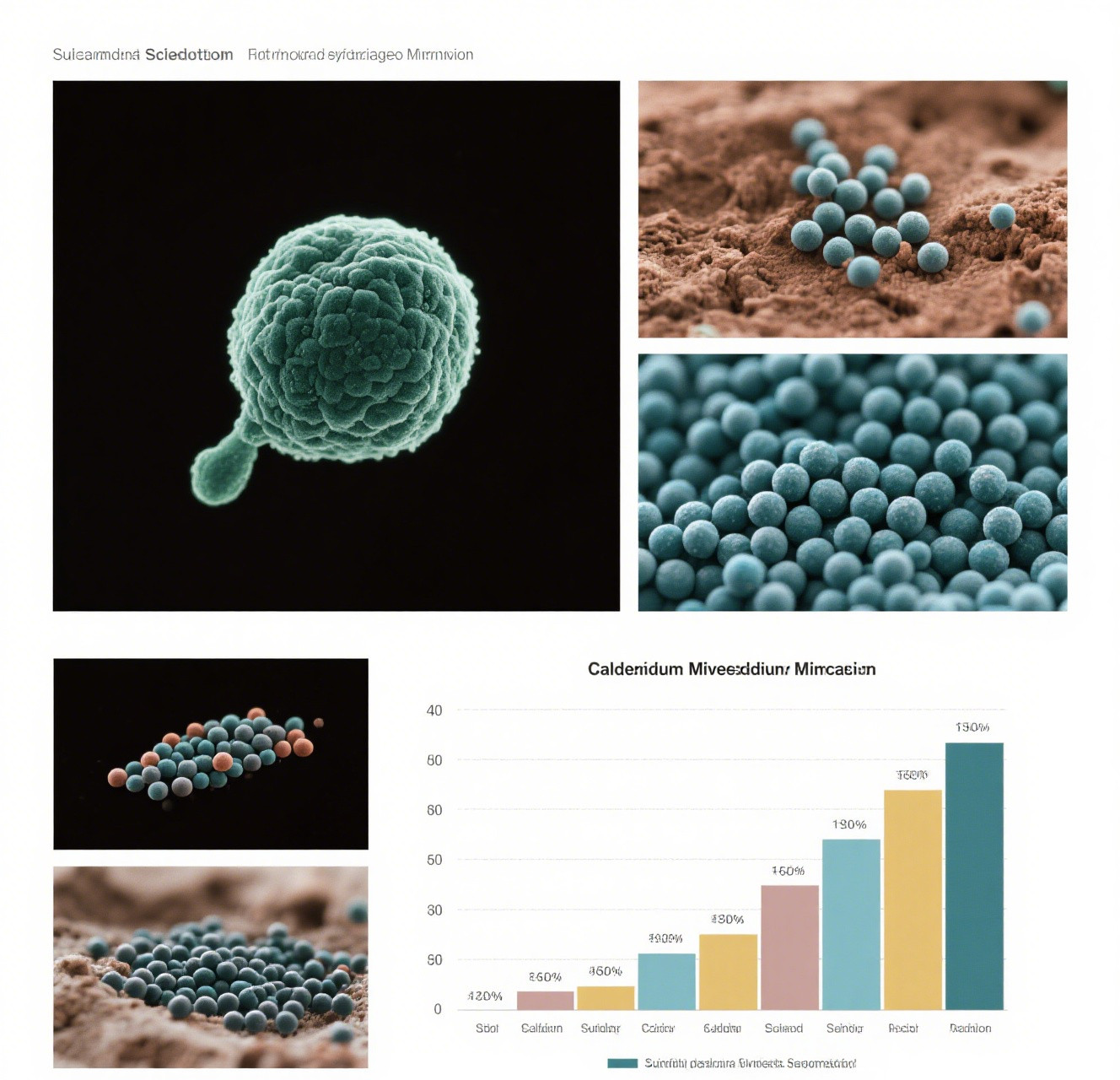

硫细菌的生物矿化过程堪称自然界的 “纳米工厂”。在代谢活动中,硫细菌能够将环境中的硫化物离子(S²?)与金属离子结合,通过一系列酶促反应,在细胞内或细胞外原位生成纳米级硫化物颗粒 。以硫化镉(CdS)纳米颗粒制备为例,硫氧化菌在含有镉离子的培养液中生长时,其体内的硫代谢酶系会将硫化物氧化为硫单质,同时促使镉离子与硫结合,形成粒径均一、分散性良好的 CdS 纳米颗粒。这些颗粒的尺寸通常在 1 - 100 纳米之间,具有显著的量子限域效应,使其在光吸收和荧光发射方面表现出独特的光学特性 。

与传统化学合成方法相比,硫细菌介导的生物矿化具有绿色环保、反应条件温和的优势。化学合成往往需要高温、高压或有毒试剂,而生物矿化可在常温常压下进行,且不产生有害副产物。此外,硫细菌的代谢活性可通过调控培养条件(如 pH 值、温度、底物浓度)精确控制,从而实现对纳米材料尺寸、形貌和组成的精准调控 。

二、胞外聚合物:纳米材料的智能模板

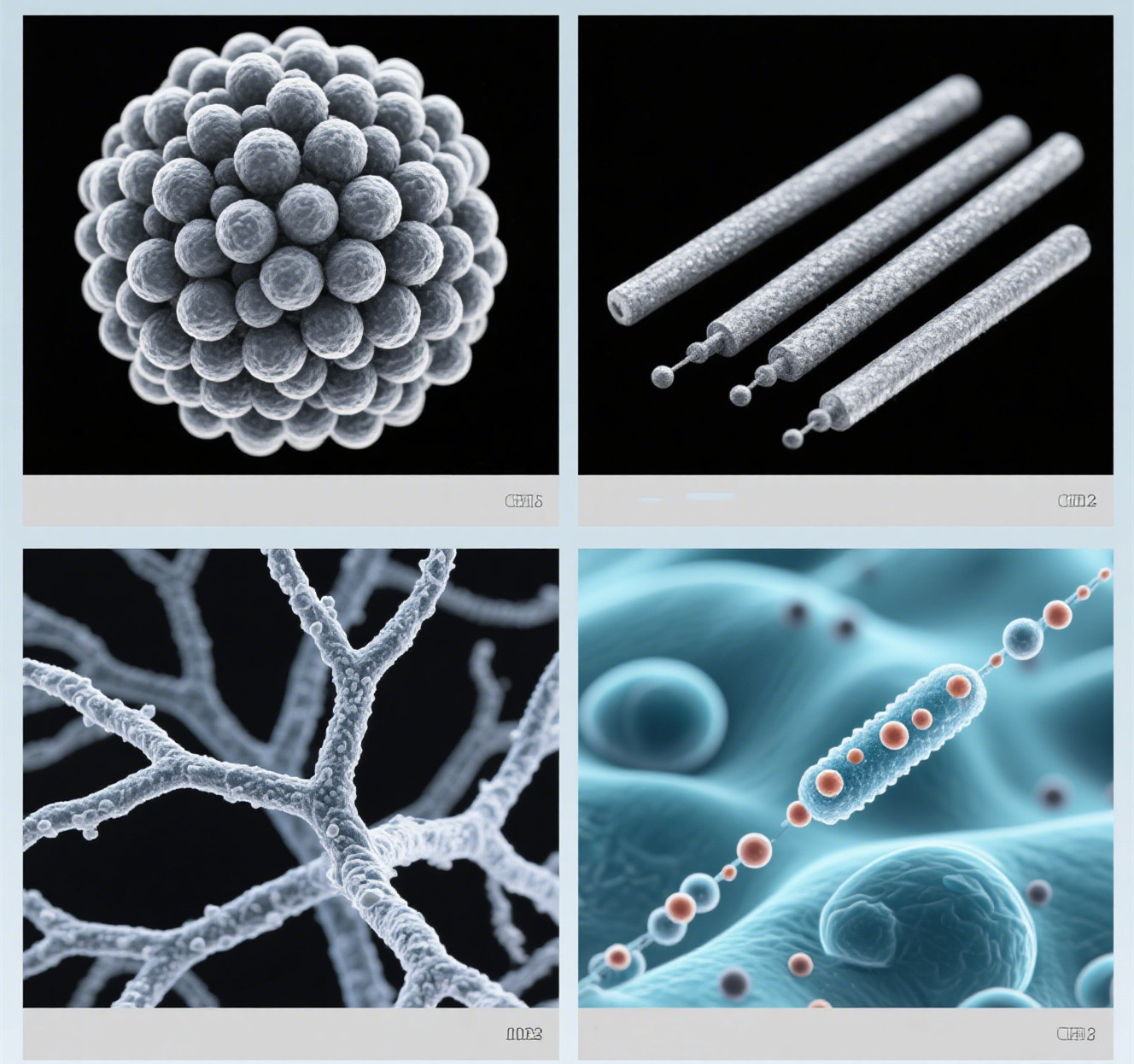

硫细菌分泌的胞外聚合物(EPS)是其参与纳米材料制备的另一关键要素。EPS 由多糖、蛋白质、核酸等大分子组成,具有丰富的官能团(如羧基、羟基),能够与金属离子发生特异性结合,从而作为模板和稳定剂调控纳米颗粒的生长 。例如,在制备硫化铅(PbS)纳米颗粒时,EPS 中的多糖链可通过静电作用吸附铅离子,形成有序的组装结构,引导硫化铅在其表面定向生长,最终形成球形、棒状或枝状等多样化的纳米形貌 。

这种生物模板介导的合成方法赋予了纳米材料独特的性能。一方面,EPS 的包裹可有效防止纳米颗粒团聚,提高材料的稳定性;另一方面,其天然的生物相容性为纳米材料在生物医学领域的应用奠定了基础。研究表明,经 EPS 修饰的硫化锌纳米颗粒可作为安全高效的荧光探针,用于细胞成像和生物标记 。

三、功能材料应用:从实验室到产业化

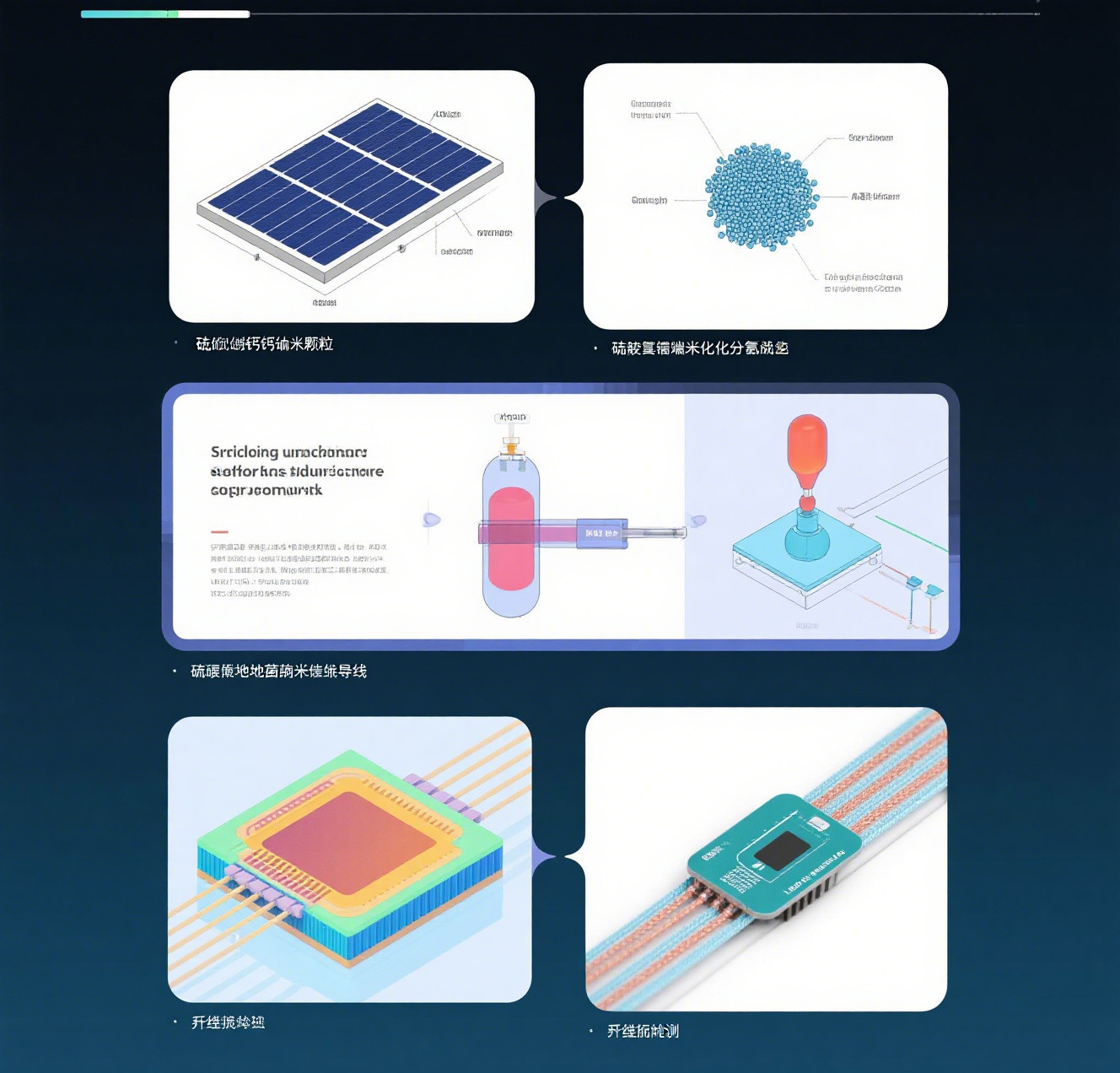

硫细菌驱动的纳米材料已在多个领域展现出巨大应用潜力。在光电领域,硫化镉纳米颗粒因其优异的光吸收性能,被用于制备太阳能电池的光阳极,可将光电转换效率提升至 12% 以上 。在催化领域,硫化钼纳米颗粒作为硫细菌生物矿化的产物之一,对析氢反应具有出色的催化活性,有望替代贵金属催化剂,降低氢能生产成本 。

硫还原地杆菌的纳米导线更是材料科学的明星产物。这种由蛋白质组成的纳米级导电结构,直径仅为 5 - 10 纳米,却具有与金属导线相当的导电能力。研究人员利用纳米导线的高导电性和生物相容性,成功制备出柔性生物传感器,可实时监测人体生理信号,如心率、血压和血糖浓度 。此外,纳米导线还可用于构建自供电的微型电子器件,为可穿戴设备和物联网传感器提供新的能源解决方案。

四、技术突破与未来展望

尽管硫细菌在纳米材料制备领域成果显著,但其大规模应用仍面临挑战。纳米材料的产量和一致性控制是首要难题,目前实验室规模的合成效率难以满足工业化需求。此外,对硫细菌代谢机制和材料形成过程的深入理解仍需加强,以实现更精准的材料设计。

未来,随着合成生物学和纳米技术的交叉融合,硫细菌驱动的纳米材料制备将迎来新的突破。通过基因工程改造硫细菌的代谢途径,有望开发出高产、高特异性的工程菌株;结合微流控技术,可实现纳米材料的高通量、标准化生产 。从微观世界的生物智慧到宏观产业的技术革新,硫细菌正引领纳米材料科学走向更绿色、更智能的未来。

全国服务热线

全国服务热线

电话:136-8234-1316

电话:136-8234-1316 微信:13538246963

微信:13538246963 邮箱:yiqing@wlw13.cn

邮箱:yiqing@wlw13.cn 手机:13538246963

手机:13538246963 地址:广东省广州市天河区华南农业大学金慧路88

地址:广东省广州市天河区华南农业大学金慧路88